こんにちは。BEENOS HR Link代表の岡崎です。

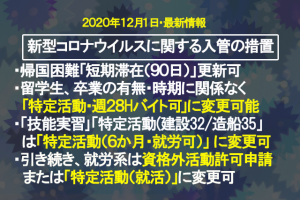

近年、企業における外国人材の採用が広がるなか、2019年に始まった「特定技能制度」は、即戦力となる外国人を雇用できる仕組みとして注目を集めています。今後、外国人材の在留資格として中心的な役割を果たすことが期待されています。

弊社は制度の開始当初より、特定技能に特化した支援業務管理システム「Linkus(リンクス)」を提供し、さまざまな企業の外国人材雇用・管理をサポートしてきました。私自身も2021年からJICA(国際協力機構)の課題アドバイザーを務めるなど、制度の普及と定着に向けて活動を続けています。

このコラムでは、実際の支援現場で得た経験をもとに、外国人材の定着につながった成功事例や、企業が直面しやすい課題とその解決策についてお伝えします。

第1章:受け入れの土台を整えることが、安心と活躍につながる

外国人材が早期に離職してしまう理由のひとつに、「企業との間での期待のズレ」があります。

働く側が想像していた職場環境と、実際の業務内容やルールとの間にギャップがあると、不安や不満が積み重なり、短期間での離職につながることがあります。

たとえば、外国人材からの要望が現場の責任者には共有されていたものの、対応が後回しになり、結局本人の退職が決まってから支援担当者に伝わるといったケースも見られます。

こうした行き違いを防ぐには、現場で起きている課題を早い段階で見つけ、関係者でしっかり共有・連携できる仕組みが必要です。

職場環境における「期待値のズレ」としてよくあるのが、宗教上のルールに関することです。たとえばイスラム教徒の女性の場合、ヒジャブ(頭や髪を隠す布)の着用が義務とされていますが、衛生管理が重視される介護や飲食の現場では、制服のみの着用を求めるルールがあることも。

こうしたルールがある場合は、求人情報や面接時に事前にしっかり説明しておくことが、トラブルや早期離職を防ぐポイントになります。

また、外国人材とのミスマッチを防ぐ取り組みとして、日本語の勉強会を懇親の場にあわせて行っている企業もあります。

日本語の習得は、業務理解の向上だけでなく、日本人スタッフとの信頼関係を築くうえでも非常に有効です。

第2章:外国人材が安心して力を発揮できるマネジメントとは

特定技能で外国人材を受け入れた企業の多くが、「どうすれば長く働いてもらえるのか」と頭を悩ませています。

まず重要なのは、受け入れる企業側がマネジメントのあり方を見直すことです。

文化や価値観の違いを理解したうえで、それぞれの人が持つスキルや特性を活かせる環境をつくっていくことが、定着につながります。

たとえば、弊社のLinkusを導入している企業の中には、外国人材の出身国の文化や考え方を学ぶ研修を行っているところもあります。

こうした研修は、日本人従業員が「なぜこのような配慮が必要なのか」を理解するきっかけにもなり、誤解や不満を未然に防ぐことができます。

また、日常業務においては「言葉の壁」に配慮した指示やコミュニケーションが求められます。

日本語特有のあいまいな表現や方言、敬語を多用すると、外国人材には伝わりづらくなってしまいます。

「これ、お願いね」といった曖昧な言い方ではなく、「この資料を、今日の15時までにAさんに渡してください」といった具体的な指示を心がけることが大切です。

このように、わかりやすい言葉づかいと文化的な理解を前提としたマネジメントを取り入れることで、外国人材がより安心して働ける職場になります。

第3章:文化や宗教と向き合いながら働ける環境づくり

外国人材の定着には、文化や宗教的な背景への理解と配慮が欠かせません。

たとえばイスラム教徒の場合、1日5回の礼拝を行うことが求められます。

ある企業では、業務に支障の出ない範囲で礼拝用のスペースを確保し、本人が自由に礼拝できる時間帯を設定することで、安心して働ける環境を整えました。

また、ハラル対応の食事を希望する方もいますが、近年では宗教観が柔軟な若い世代も多く、すべてに厳格な対応が求められるわけではありません。

重要なのは、本人としっかり対話をして「どの程度の配慮が必要か」を確認することです。

さらに、文化的なイベントや長期休暇への対応も工夫が求められます。

たとえば、ベトナムの旧正月(テト)にあわせた一時帰国や、イスラム教徒によるメッカ巡礼など、特別なタイミングでの休暇希望もあります。

企業側の繁忙期と重なることもありますが、お互いに事情を理解しながらスケジュールを調整していくことで、信頼関係を築くことができます。

こうした文化的・宗教的配慮は、単なる「優しさ」ではなく、外国人材が「この職場で長く働きたい」と思える環境づくりにつながります。

第4章:信頼関係をつくるためのコミュニケーションの工夫

職場でのすれ違いの多くは、コミュニケーションのギャップから起こります。

たとえば、ある特定技能外国人は「始業時間を過ぎてから、当日の休みを申請」することがありました。

日本では「体調不良なら早めに連絡を入れるのがマナー」とされていますが、国によってはそうした習慣がないこともあります。

また、「繁忙期を避けて長期休暇を取る」という考えが浸透していない場合、「自分のタイミングで休めない」と不満につながることも。

こうした文化的な違いを放置すると、不信感や離職の原因になることがあります。

ある企業では、外国人材と日本人の両方の文化を理解する通訳者が間に入り、何度も丁寧に話し合いを重ねながら、相互理解を深めていきました。

通訳やコーディネーターのサポートは、一度きりではなく、継続的に行うことが信頼構築に役立ちます。

また、日本語と母国語が入り混じる会話の中で、「陰口を言われているのでは」と感じてしまう外国人材もいます。

BEENOS HR Linkでは、「互いに誤解を招く行動を避ける」という考え方を提案し、職場全体の雰囲気が改善したという事例もあります。

おわりに

外国人材の活躍を支えるには、「文化」「宗教」「言語」の違いを理解し、受け入れることが不可欠です。

企業側のちょっとした工夫と歩み寄りが、定着と活躍につながり、結果的に会社の成長や多様性の推進にもつながります。

適切な制度運用と現場の工夫を両輪としながら、多文化共生の職場づくりを進めることが、これからの日本に求められる持続可能な人材活用の鍵となるでしょう。